Schimmel vorbeugen im Bad: Lüften, Heizen, Lüfter

Als ich vor einigen Jahren das erste Mal mit schwarzen Flecken in den Fugen meiner Dusche konfrontiert wurde, dachte ich zunächst, das sei einfach nur Schmutz. Ein intensiveres Putzen würde schon helfen. Doch ich lag falsch. Es war Schimmel und er kam immer wieder. Erst als ich mich tiefgreifend mit den Ursachen auseinandersetzte und mein Verhalten im Bad grundlegend änderte, gelang es mir, das Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen. Heute möchte ich meine Erfahrungen teilen, denn ich bin überzeugt: Mit den richtigen Maßnahmen lässt sich Schimmel im Badezimmer zuverlässig verhindern.

Warum entsteht Schimmel im Bad?

Bevor ich verstanden habe, wie ich Schimmel effektiv bekämpfen kann, musste ich zunächst begreifen, warum er überhaupt entsteht. Das Badezimmer ist der Raum in der Wohnung, in dem die meiste Feuchtigkeit anfällt. Beim Duschen oder Baden erhitzt sich das Wasser, und dabei entsteht enormer Wasserdampf. Diese warme, feuchte Luft kann sehr viel Wasser aufnehmen, deutlich mehr als kalte Luft. Doch sobald sie auf kältere Oberflächen trifft, etwa auf Fliesen, Fugen, Fenster oder Wände, kühlt sie ab und gibt die Feuchtigkeit wieder ab. Es bildet sich Kondenswasser.

Genau dieses Kondenswasser ist der Nährboden für Schimmelsporen. Diese mikroskopisch kleinen Pilzsporen sind überall in der Luft vorhanden und völlig normal. Problematisch wird es erst, wenn sie auf feuchten Oberflächen landen und dort über längere Zeit genügend Feuchtigkeit vorfinden. Schimmelpilze benötigen neben Feuchtigkeit nur wenige weitere Bedingungen: eine Temperatur zwischen etwa 15 und 30 Grad Celsius sowie organische Nährstoffe, die sie beispielsweise in Form von Seifenresten, Hautschuppen oder Staub finden. All das ist im Badezimmer reichlich vorhanden.

Besonders gefährdet sind Bereiche mit schlechter Luftzirkulation und kalten Oberflächen. In meinem Fall waren es die Ecken der Dusche, die Fugen an der Decke und der Bereich hinter dem Vorhang. Dort kondensierte die Feuchtigkeit besonders stark, und die Wände konnten nicht richtig abtrocknen. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum oberhalb von 60 Prozent liegt, steigt das Schimmelrisiko enorm. Bei Werten über 70 Prozent ist Schimmelbildung nahezu unvermeidlich, wenn die Feuchtigkeit nicht zeitnah abgeführt wird.

Richtiges Lüften – mein wichtigster Aha-Moment

Lange Zeit habe ich geglaubt, dass es ausreicht, das Fenster im Bad dauerhaft gekippt zu lassen. Schließlich kommt dadurch doch kontinuierlich frische Luft herein, oder? Falsch gedacht. Erst als ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, wurde mir klar: Kipplüften ist nicht nur ineffizient, sondern kann im Winter sogar kontraproduktiv sein. Bei gekippten Fenstern findet nur ein minimaler Luftaustausch statt. Die feuchte Luft bleibt größtenteils im Raum, während die Bereiche rund um das Fenster stark auskühlen. An diesen kalten Stellen kondensiert die Feuchtigkeit dann besonders stark, und genau dort kann sich Schimmel bilden.

Der entscheidende Durchbruch war für mich die Erkenntnis, dass Stoßlüften der Schlüssel ist. Beim Stoßlüften öffne ich das Fenster komplett für eine kurze, intensive Lüftungsphase. Dabei schließe ich die Badezimmertür, damit die feuchte Luft nicht in die angrenzenden Räume zieht. Die warme, dampfgesättigte Luft entweicht sofort nach draußen, und frische, trockenere Außenluft strömt herein. Dieser Austausch funktioniert umso schneller, je größer der Temperaturunterschied zwischen innen und außen ist.

Nach jedem Duschen oder Baden öffne ich nun das Fenster für etwa fünf bis zehn Minuten vollständig. Im Winter reichen bereits fünf Minuten aus, weil die kalte Außenluft sehr schnell mit der warmen Raumluft zirkuliert. Im Sommer hingegen, wenn die Temperaturen draußen ähnlich hoch sind wie drinnen, lasse ich das Fenster länger offen – oft bis zu zwanzig oder dreißig Minuten. Dabei ist mir wichtig, dass ich das Bad nicht vollständig auskühlen lasse, denn kalte Räume begünstigen wiederum die Kondensation an den Wänden.

Zusätzlich zum Lüften direkt nach dem Duschen praktiziere ich mindestens einmal täglich, besser noch zwei- bis dreimal, ein gründliches Stoßlüften. Auch wenn ich nicht geduscht habe, sammelt sich im Bad durch die tägliche Nutzung Feuchtigkeit an. Regelmäßiges Lüften sorgt dafür, dass diese Feuchtigkeit kontinuierlich abgeführt wird und sich gar nicht erst dauerhaft festsetzt.

Ein weiterer Tipp, den ich für mich entdeckt habe: Sobald die gröbste Feuchtigkeit durch das erste Stoßlüften abgeführt ist, öffne ich zusätzlich die Badezimmertür und weitere Fenster in der Wohnung. Dieser Durchzug, auch Querlüften genannt, beschleunigt den Luftaustausch noch einmal erheblich. Allerdings achte ich dabei darauf, dass ich die feuchte Luft nicht einfach in kühlere Räume leite, denn dort würde sie erneut kondensieren.

Was ist nun mit fensterlosen Bädern? Diese Frage beschäftigte mich, als ich eine Zeit lang in einer Wohnung mit einem innenliegenden Bad lebte. Hier ist eine mechanische Lüftung unerlässlich und sogar gesetzlich vorgeschrieben. Ein einfacher Abluftventilator, der die feuchte Luft nach draußen transportiert, kann hier Abhilfe schaffen. Wichtig ist, dass der Lüfter ausreichend dimensioniert ist und regelmäßig läuft, idealerweise automatisch nach jedem Duschvorgang.

Heizen gegen Feuchtigkeit, unterschätzt, aber entscheidend

Neben dem richtigen Lüften habe ich lange Zeit die Bedeutung des Heizens unterschätzt. Früher dachte ich, im Badezimmer sei Heizen eher Luxus und diene hauptsächlich dem Komfort. Doch das stimmt nur zum Teil. Tatsächlich ist eine ausreichende Beheizung des Badezimmers ein zentraler Faktor zur Schimmelvermeidung.

Warme Luft kann deutlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Wenn ich das Bad ausreichend beheize, bleibt die Luftfeuchtigkeit in der Luft gebunden, anstatt an kalten Wänden und Oberflächen zu kondensieren. Die empfohlene Raumtemperatur im Badezimmer liegt zwischen 20 und 23 Grad Celsius. Für mich persönlich haben sich etwa 22 Grad als ideal erwiesen – warm genug, um Kondensation zu verhindern, aber nicht so heiß, dass unnötig Energie verschwendet wird.

Besonders wichtig ist mir die Erkenntnis geworden, dass ich die Heizung niemals vollständig ausschalten sollte, auch nicht nachts. Früher habe ich abends die Heizung heruntergedreht, um Energie zu sparen. Doch dadurch kühlten die Wände und Fliesen stark aus. Morgens, wenn ich duschte, schlug sich die Feuchtigkeit sofort an den kalten Oberflächen nieder. Heute halte ich die Temperatur im Bad auch nachts bei mindestens 16 Grad. So bleiben die Oberflächen warm genug, um Kondensation zu vermeiden, ohne dass ich durchgehend voll heizen muss.

Ein weiterer Aspekt, den ich für mich entdeckt habe, ist die elektrische Fußbodenheizung. Bei einer Badsanierung habe ich mich bewusst dafür entschieden, eine solche zu installieren. Die Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Raum und verhindert, dass sich Kältezonen bilden. Besonders in der Dusche ist das von Vorteil: Die Fliesen trocknen deutlich schneller ab, und Schimmel hat kaum noch eine Chance. Zudem nutze ich die elektrische Fußbodenheizung flexibel, auch in der Übergangszeit, wenn die Zentralheizung noch nicht läuft.

Natürlich achte ich dabei auch auf die Energieeffizienz. Ich heize gezielt nur dann stärker, wenn ich das Bad tatsächlich nutze. In der übrigen Zeit genügt eine Grundtemperierung. So halte ich die Heizkosten im Rahmen, ohne auf die schützende Wirkung der Wärme verzichten zu müssen.

Lüfter und Technik: Wann lohnt sich was?

Als ich mich erstmals mit technischen Hilfsmitteln zur Schimmelvermeidung auseinandergesetzt habe, war ich überrascht, wie vielfältig die Möglichkeiten sind. Besonders Abluftventilatoren haben sich in meiner Erfahrung als äußerst nützlich erwiesen, vor allem in Bädern ohne Fenster oder mit nur kleinen Fenstern.

Ein einfacher Badlüfter transportiert die feuchte Luft nach draußen und sorgt so für einen kontinuierlichen Luftaustausch. Es gibt verschiedene Varianten: Manche sind an den Lichtschalter gekoppelt und laufen automatisch, sobald das Licht eingeschaltet wird. Andere haben eine Zeitschaltuhr, sodass sie noch einige Minuten nachlaufen, nachdem ich das Bad verlassen habe. Für mich persönlich haben sich jedoch Modelle mit Feuchtigkeitssensor, sogenannte Hygrostaten, als am praktischsten herausgestellt.

Diese intelligenten Ventilatoren messen kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit im Raum. Sobald ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird beispielsweise 60 oder 70 Prozent schaltet sich der Lüfter automatisch ein und arbeitet so lange, bis die Luftfeuchtigkeit wieder auf ein normales Niveau gesunken ist. Ich muss also nicht mehr daran denken, den Lüfter manuell zu starten oder zu stoppen. Das System arbeitet vollkommen selbstständig und sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit nie zu lange erhöht bleibt.

Die Nachrüstung eines solchen Lüfters ist in vielen Fällen relativ unkompliziert. Voraussetzung ist natürlich, dass eine Abluftmöglichkeit vorhanden ist, etwa durch einen Lüftungsschacht oder eine Kernbohrung in der Außenwand. Der Stromverbrauch moderner Badlüfter ist dabei überschaubar, vor allem wenn sie mit effizienten Motoren ausgestattet sind. In meinem Fall läuft der Lüfter nur dann, wenn tatsächlich Bedarf besteht, was den Energieverbrauch weiter senkt.

Für innenliegende Bäder ohne direkten Zugang zur Außenwand gibt es zudem zentrale Lüftungsanlagen oder spezielle dezentrale Systeme, die mit Wärmerückgewinnung arbeiten. Diese Geräte führen nicht nur die feuchte Luft ab, sondern nutzen die in ihr enthaltene Wärme, um die frische Zuluft vorzuwärmen. Das spart Energie und ist besonders im Winter von Vorteil.

Unabhängig von der technischen Lösung ist mir wichtig, dass immer ausreichend Nachströmöffnungen vorhanden sind. Der Lüfter kann nur dann effizient arbeiten, wenn genügend frische Luft nachströmen kann. In älteren Gebäuden geschieht das oft über undichte Stellen, in modernen, gut abgedichteten Häusern sollte man jedoch gezielt Überströmöffnungen vorsehen – beispielsweise durch einen Spalt unter der Badezimmertür oder kleine Lüftungsgitter.

Meine persönlichen Empfehlungen und Routine

Aus all diesen Erkenntnissen habe ich mir im Laufe der Zeit eine feste Routine entwickelt, die ich Tag für Tag befolge und die sich für mich absolut bewährt hat. Morgens, direkt nach dem Duschen, öffne ich das Fenster vollständig für etwa fünf bis zehn Minuten. Währenddessen wische ich mit einem Abzieher das gröbste Wasser von den Fliesen und der Duschwand. Das mag wie ein kleiner Aufwand erscheinen, doch diese wenigen Handgriffe verhindern, dass sich Feuchtigkeit über Stunden an den Oberflächen hält.

Auch tagsüber, wenn das Bad nicht genutzt wird, lüfte ich mindestens einmal gründlich durch. So stelle ich sicher, dass die Luftfeuchtigkeit konstant niedrig bleibt. Abends, nach dem zweiten Duschgang, wiederhole ich das Procedere. Ich habe mir angewöhnt, ein Hygrometer im Badezimmer aufzuhängen. Dieses kleine Messgerät zeigt mir die aktuelle Luftfeuchtigkeit an und gibt mir eine klare Orientierung. Idealerweise sollte die Luftfeuchtigkeit im Bad zwischen 50 und 70 Prozent liegen, kurzfristig nach dem Duschen darf sie auch etwas höher sein. Sobald sie jedoch dauerhaft über 60 Prozent liegt, weiß ich, dass ich mehr lüften muss.

Was das Heizen betrifft, so halte ich die Temperatur im Bad konstant bei etwa 22 Grad, auch nachts senke ich sie nicht unter 16 Grad ab. Das mag auf den ersten Blick nach mehr Energieverbrauch klingen, doch in der Praxis hat sich gezeigt, dass es deutlich effizienter ist, die Temperatur konstant zu halten, als immer wieder komplett auszukühlen und dann erneut hochzuheizen.

Bei meiner letzten Renovierung habe ich zudem darauf geachtet, dass alle Fugen ordnungsgemäß abgedichtet und mit schimmelresistentem Silikon versehen sind. Auch die Wahl der Materialien spielt eine Rolle: Keramische Fliesen nehmen deutlich weniger Feuchtigkeit auf als poröse Materialien. Große Möbelstücke oder Handtücher hänge ich nicht direkt vor die Heizkörper oder an kalte Außenwände, da dies die Luftzirkulation behindert und Kältezonen entstehen lässt.

Sollte ich jemals wieder ein Bad renovieren oder neu gestalten, würde ich unbedingt auf eine gute Dämmung der Außenwände achten. Wärmebrücken, also Stellen, an denen die Wand stärker auskühlt als anderswo, sind ein häufiger Grund für Kondensation und damit für Schimmelbildung. Eine fachgerechte Dämmung, kombiniert mit einer elektrischen Fußbodenheizung und einem automatischen Lüfter mit Feuchtigkeitssensor, würde für mich das optimale Bad darstellen.

Mein Resümee

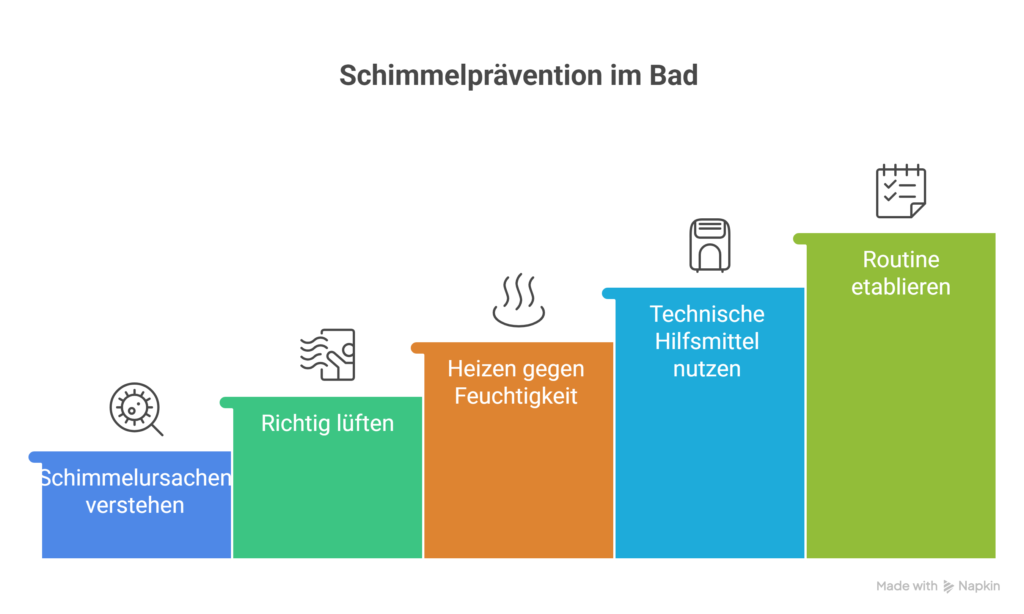

Rückblickend kann ich sagen, dass Schimmel im Bad kein unausweichliches Schicksal ist. Mit den richtigen Maßnahmen lässt er sich zuverlässig verhindern. Die drei zentralen Säulen sind für mich: konsequentes und richtiges Lüften, eine ausreichende Beheizung und der Einsatz technischer Hilfsmittel, wo sinnvoll. Jede dieser Maßnahmen allein bringt bereits eine Verbesserung, doch erst in Kombination entfalten sie ihre volle Wirkung.

Richtiges Stoßlüften nach jedem Duschen, regelmäßige Kontrolle der Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer und eine konstante Raumtemperatur von mindestens 16, besser 20 bis 23 Grad, das sind die Grundpfeiler meiner Schimmelprävention. Technische Unterstützung durch automatische Lüfter mit Feuchtigkeitssensor oder eine elektrische Fußbodenheizung macht das Ganze noch komfortabler und sicherer.

Mein wichtigster Rat: Werdet selbst aktiv und entwickelt eure eigene Routine. Achtet auf die Signale, die euer Bad euch gibt – beschlagene Spiegel, feuchte Wände, muffige Gerüche. All das sind Hinweise darauf, dass die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Mit ein wenig Aufmerksamkeit und den richtigen Gewohnheiten könnt auch ihr Schimmel dauerhaft aus eurem Bad verbannen. Es lohnt sich, für eure Gesundheit, für die Bausubstanz und für ein rundum angenehmes Wohngefühl.

Hallo, mein Name ist Stephan. Ich blogge hier rund um das Thema Badewanne und freue mich über regen Austausch. Willkommen im wohl größten Fachblog zum Thema Badewanne.

Hallo, mein Name ist Stephan. Ich blogge hier rund um das Thema Badewanne und freue mich über regen Austausch. Willkommen im wohl größten Fachblog zum Thema Badewanne.

Leave a Comment